— Начнем с определения конфликта в паре. Что считать конфликтом и чем он отличается от спора или мелкой размолвки?

— Спор — это скорее обмен аргументами, в котором каждый отстаивает свою точку зрения. В споре, в отличие от конфликта, может и не быть сильных эмоций; что роднит споры и конфликты — все они могут закончиться компромиссом или принятием одной из позиций, особенно если в конфликте партнеры были друг к другу бережны.

Мелкая размолвка — это незначительное недопонимание или раздражение, которое быстро проходит без серьезных последствий. Условно — вы отменили поход в ресторан за несколько часов, потому что у вас появились задачи на работе. Расстраивает? Пожалуй. Но может ли привести к спору или конфликту? Вряд ли.

Конфликт же, как правило, — более глубокая проблема, которая затрагивает важные для каждого партнера вопросы (например, доверие, границы или роли в отношениях). Конфликты сопровождаются эмоциональным накалом, могут повторяться и приводить к кризису в отношениях. То есть ключевое отличие конфликта от других разговоров— его способность влиять на динамику отношений, если он не решается конструктивно.

— Всегда ли конфликт — это беседа на повышенных тонах? Можно ли считать конфликтом что-то другое — например, само нежелание обсуждать ту или иную тему с партнером?

— Действительно, конфликт — это не всегда громкий спор или обсуждение на повышенных тонах. Конфликт может быть проявлен и в форме молчания, избегания темы или скрытого напряжения.

— Что такое скрытый конфликт и чем он опасен?

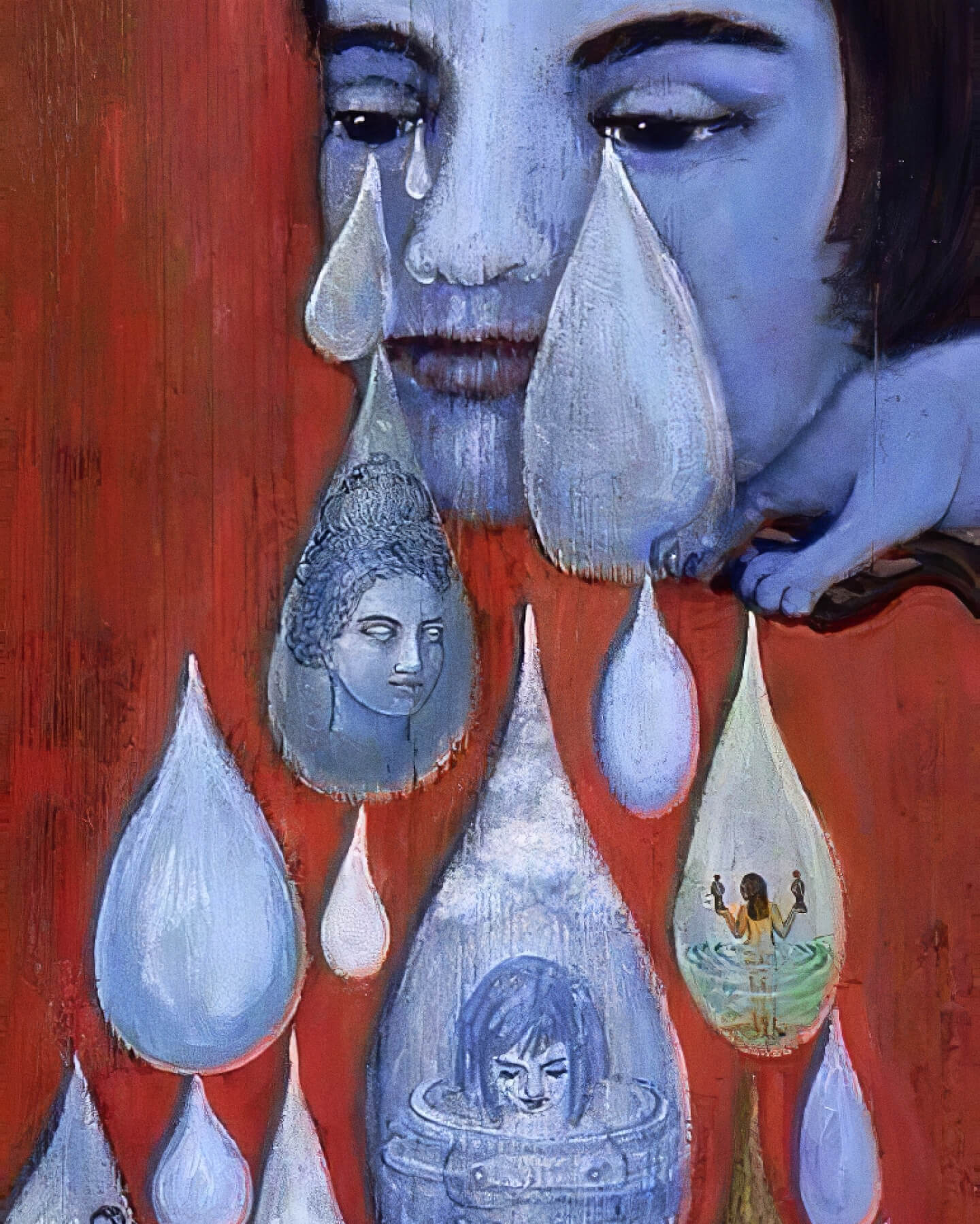

— Скрытый конфликт — это форма конфликта, при которой разногласия и напряжение существуют, но открыто не обсуждаются партнерами. Вместо явного выяснения отношений люди могут обходить стороной болезненную тему, подавлять эмоции или выражать недовольство косвенными способами (молчание, отчужденность, холодность, пассивная агрессия и т.д.).

Что касается опасности скрытых конфликтов — у них множество подводных камней:

1. Накапливается недовольство. Ведь если молчать о проблеме, она не исчезнет сама собой, а напряжение, которое все это время множилось, рискует привести к резкому всплеску эмоций или разрыву.

2. Утрачивается эмоциональная близость. Партнеры, чувствуя недовольство друг к другу, перестают делиться своими переживаниями, что создает дистанцию между ними.

3. Эмоции транслируются непрозрачно. Вместо того чтобы прямо поговорить, люди начинают бросаться сарказмами или уходят в игнорирование и холодность, что только усугубляет корневую проблему.

4. Благополучие становится иллюзией. И в кино, и в реальной жизни мы встречаем пары, которые, выходя в свет, кажутся идеальными. За закрытыми же дверьми оказывается, что между ними миллион нерешенных проблем. Такое «сыгранное» счастье тратит энергию, которую можно было бы пустить на честный разговор. А пока напряжение копится — повторюсь: отношения страдают.

5. Увеличивается и риск разрыва — если долго не решать скрытые конфликты, один из партнеров может вдруг принять решение уйти, к чему другой часто оказывается не готов.

— Многие конфликты становятся скрытыми, потому что открытых мы попросту боимся. Но откуда этот страх?

— Страх перед конфликтами действительно распространен, а вот причины у него могут быть очень разными. Я перечислю лишь самые частые из них.

1. Негативный опыт в прошлом. Если в детстве или предыдущих отношениях конфликты были травматичными (например, сопровождались криками, агрессией, наказанием), человек может воспринимать любой конфликт как угрозу и стараться его избегать.

2. Страх потерять отношения. Многие боятся, что конфликт приведет к разрыву или ухудшению отношений. Особенно это характерно для людей с тревожным типом привязанности — они могут соглашаться на неудобные для себя условия, лишь бы избежать напряжения.

3. Социальные установки. Воспитание и культурные нормы тоже играют роль. Например, некоторых с детства учили «быть хорошими», «не спорить». В результате человек воспринимает конфликт как нечто неприемлемое или стыдное.

4. Неумение вести конструктивный диалог. Если человек не знает, как выражать свою точку зрения без агрессии или обид, он может предпочитать молчание, чтобы не усугублять ситуацию.

5. Страх негативных эмоций. Конфликт — это почти всегда эмоции: гнев, разочарование, обида. Если человек боится этих чувств (как своих, так и чужих), он может избегать конфликтов, чтобы не испытывать сильный дискомфорт.

6. Иллюзия контроля. Иногда люди считают, что, избегая конфликта, они сохраняют контроль над ситуацией. Но на деле подавленные проблемы все равно проявляются — в скрытой форме или в виде накопленного раздражения.

— Но бывают ли случаи, когда конфликта действительно можно избежать? И в каких ситуациях его наоборот стоит инициировать сразу, а в каких — отложить?

— Избегать конфликта стоит только тогда, когда он действительно незначителен. Например, можно просто отпустить ситуацию, если:

– Вопрос не принципиален и не влияет на ваши границы, ценности или комфорт.

– Раздражение скорее вызвано временными факторами (усталость, стресс, плохое настроение).

– Вы четко понимаете, что ваш партнер не хотел ничего плохого, и потенциальный конфликт связан скорее связан с недопониманием.

– У вас есть разные мнения, но нет острого противоречия, и вы готовы с этим жить дальше.

Когда конфликт лучше отложить? Откладывать разговор имеет смысл, если:

– Вы или ваш партнер сильно эмоционально заряжены (например, в гневе или обиде). В таком состоянии сложно услышать друг друга и не скатиться в скандал.

– Вы находитесь в неподходящем месте (в гостях, на работе, на семейном ужине).

– Один из вас явно не в ресурсе или более уязвим (устал, раздражен, болен) и не сможет нормально обсуждать проблему.

– У вас нет времени на полноценный диалог, и разговор может прерваться на полуслове.

Что делать в этом случае? Договоритесь, что вам важно обсудить ситуацию, но в другое время: «Сейчас не лучший момент для этого разговора, но я хочу его продолжить. Давай вернемся к этому вечером / завтра?»

Когда конфликт лучше инициировать сразу? Есть ситуации, при которых замалчивание проблемы может привести к накоплению напряжения или даже разрушению отношений. Стоит сразу говорить в таких случаях:

– Вы чувствуете обиду, раздражение или недовольство, и это не случайный эпизод, а что-то, повторяющееся часто.

– Вас что-то серьезно беспокоит, но партнер этого не замечает.

– Конфликт назревает давно, но вы продолжаете избегать его, боясь реакции.

Если эмоции зашкаливают, лучше сначала немного остыть и сформулировать мысли, а потом уже начинать разговор.

— Как начать конфликт грамотно? О чем стоит — и можно ли вообще — договориться на берегу: в начале отношений или в начале конфликта?

— Начать конфликт грамотно — значит сделать его конструктивным: не переходить на личности, не разрушать отношения, а решать проблему.

Можно ли договориться о правилах конфликта заранее? Однозначно да! Это одна из самых здоровых вещей, которые могут сделать партнеры. В начале отношений или в спокойный момент можно обсудить:

– Как каждый из вас воспринимает конфликты?

– Чего вы боитесь в ссорах? Например, кто-то боится крика, а кто-то — молчания.

– Как вам обоим комфортно разбираться с разногласиями?

– Что точно неприемлемо (оскорбления, игнорирование, уход без предупреждения)?

– Как вы будете мириться, если конфликт случится?

Такое обсуждение не уберегает от всех проблем, но поможет избегать токсичных ссор. Договоренности о правилах конфликтов однозначно делают отношения крепче. Конфликты могут быть непростыми, но если начинать их с уважением и желанием понять друг друга, они не разрушат связь, а помогут ее укрепить.

— Как конфликтовать экологично? Ведь часто бывает так, что партнеры договорились о правилах, но в середине разговора эмоции накалились — и вот уже люди срываются на крик и обвинения.

— Невозможно избежать эмоций во время конфликта, но можно попробовать держать их в конструктивном русле. Я бы придерживалась таких рекомендаций:

1. Замедлиться и осознать эмоции. Перед тем как ответить на раздражающий комментарий, можно сделать паузу:

– Признать свои эмоции: «Я сейчас чувствую злость».

– Понять, откуда они: что именно вас задело? Это о партнере или о вашей реакции на ситуацию?

– Дать себе время: выдохнуть, сосчитать до 5 — и только потом говорить.

2. Говорить про себя, а не про ошибки партнера.

– Нет: «Ты опять меня не слушаешь!» – Да: «Мне важно, чтобы меня услышали».

Почему это работает? Обвинения вызывают защитную реакцию, а «я»-сообщения помогают партнеру понять, что именно вас задевает.

3. Не перегибать с эмоциями. Если накал растет, можно сказать:

– «Я начинаю заводиться, давай сделаем паузу и продолжим через 10 минут».

– «Мне нужно немного времени, чтобы остыть, но я хочу вернуться к разговору».

Главное — действительно вернуться, а не уйти в игнорирование.

Наталья Пархоменко: «Невозможно избежать эмоций во время конфликта, но можно попробовать держать их в конструктивном русле».

.4. Не переходить на личности.

– Нет: «Ты эгоист!» – Да: «Мне кажется, в этой ситуации ты не учел мои чувства».

5. Искать решение, а не «выигрывать». Цель конфликта — не победить, а найти компромисс. Можно спросить:

– «Как мы можем решить это так, чтобы обоим было комфортно?»

– «Какой вариант устроил бы и тебя, и меня?»

6. Если партнер сорвался, не отвечать тем же. Когда другой человек начинает кричать, лучше не поддаваться.

– «Я понимаю, что ты злишься, но мне тяжело разговаривать в таком тоне».

7. Заканчивать конфликт конструктивно. После выяснения отношений полезно сказать:

– «Мне важно, что мы разобрались».

– «Спасибо, что поговорили об этом».

Даже если вы не достигли полного согласия, важно закрепить уважительное отношение друг к другу.

— Бывает, что цель конфликта — достичь договоренности, а бывает — что люди хотят обменяться эмоциями. Различаются ли как-то правила при таком конфликте?

— Цель конфликта ради договоренности — найти решение, которое устроит обоих. Здесь работают такие правила:

1. Конкретика — говорить о фактах, а не об общих ощущениях.

Нет: «Ты никогда ничего не делаешь».

Да: «Мне нужно, чтобы мы четко распределили обязанности».

2. Логика + эмоции — важно объяснять, почему что-то важно для вас.

3. Взаимные предложения.

Нет: «Да я даже слушать тебя не хочу, ты ничего не понимаешь в этом!»

Да: «Как мы можем это решить?»

4. Фокус на будущее.

Нет: «Кто виноват?»

Да: «Как сделать лучше дальше?»

5. Готовность идти на компромисс. Но без жертвенности — помните о своих границах, убеждениях и потребностях.

Конфликт ради эмоциональной разрядки отличается тем, что во время него нам остро нужно быть услышанными, — притом вырабатывать какой-то план действий на будущее может быть и не нужно. Задача такого разговора — дать выход эмоциям, чтобы они не копились и не подтачивали отношения. Что при этом важно:

1. Открыто сказать, что сейчас важно просто выплеснуть чувства. Например: «Я не хочу сейчас искать решение, просто выговорюсь, ладно?»

2. Не подавлять эмоции, но и не оскорблять другого. Можно сказать: «Я злюсь и мне обидно». Но не: «Ты ужасный человек».

3. Давать обратную связь. Если партнер делится эмоциями, можно просто сказать: «Я слышу тебя», — даже если вы не согласны.

— Какие есть «красные» и «зеленые» флаги у конфликтов? Например, что во время конфликта может говорить о том, что не стоит продолжать отношения?

— Здоровая динамика конфликтов такова:

1. Вы оба хотите понять друг друга. Даже если спор горячий, есть уважение и стремление разобраться. Партнер не игнорирует вас, а действительно слушает.

2. Вы оба готовы признавать ошибки. Можно сказать: «Окей, я погорячился, давай попробуем иначе». При этом нет ощущения, что кто-то один всегда виноват.

3. Вы не унижаете друг друга. Никаких оскорблений, насмешек, обесценивания чувств. Конфликт идет по сути, а не превращается в выяснение, «кто хуже».

4. После конфликта есть разрядка и примирение. Оба чувствуют себя услышанными, и если полного согласия нет, есть понимание, оптимистичный настрой на дальнейшие разговоры.

5. Вы решаете вопросы, а не просто спорите. Итогом ссоры становится договоренность, вывод, осознание проблемной зоны или хотя бы эмоциональная разрядка, а конфликты не повторяются по кругу об одном и том же.

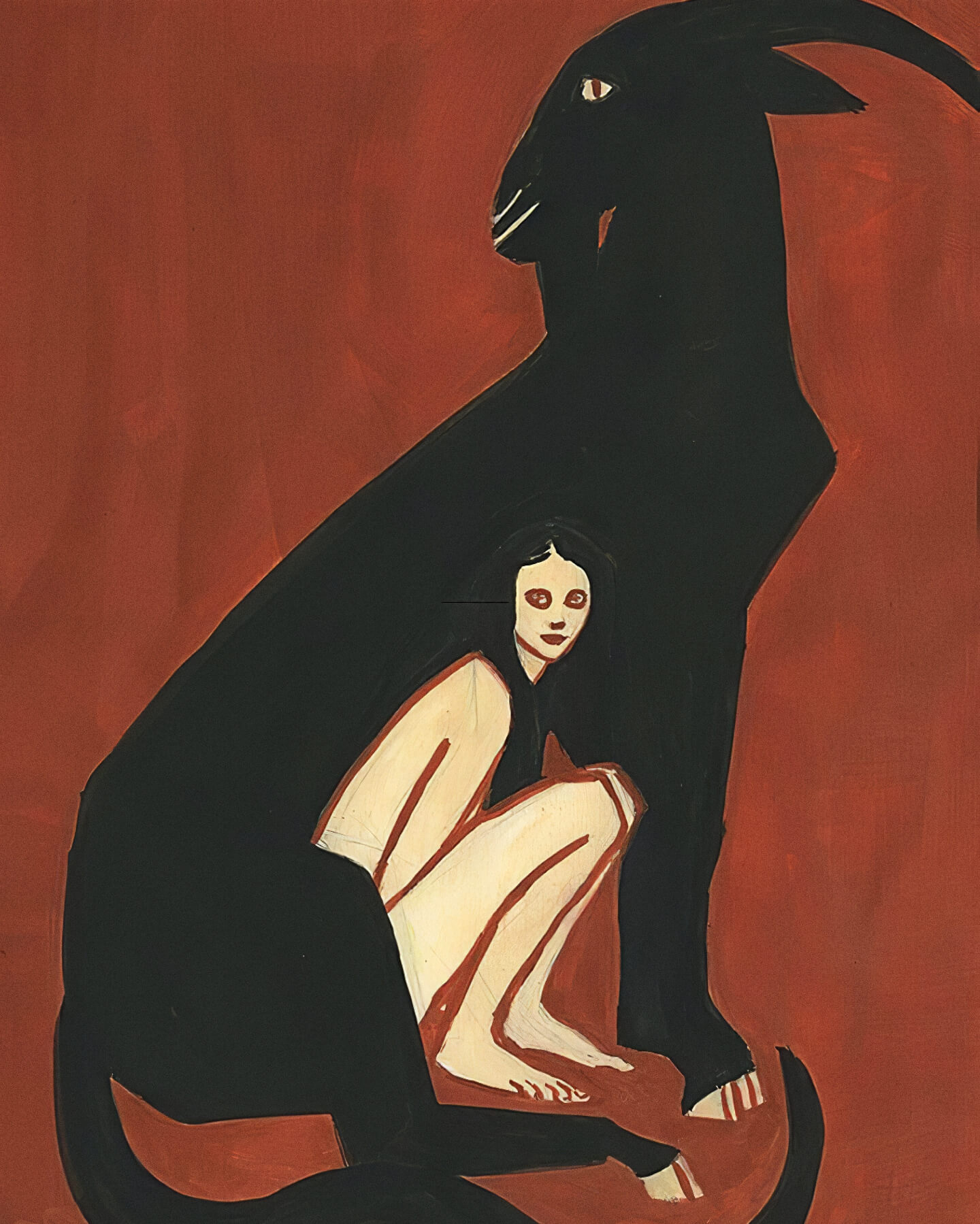

«Красные» же флаги выглядят так:

1. Эмоциональное насилие (крик, унижения, оскорбления). Если в споре партнер позволяет себе говорить: «Ты никчемная!» / «С тобой никто не будет!» / «Ты тупая!» — это не норма.

2. Физическая агрессия. Толчки, удары, бросание вещей — абсолютно неприемлемо, даже однократно.

3. Манипуляции. «Если ты меня любишь, ты должен...» / «Ты меня вынуждаешь злиться» — все это значит, что вам пытаются навязать чувства или поведение.

4. Молчание в наказание — когда после конфликта один из партнеров просто «исчезает» на часы или дни, не объясняя, что происходит.

5. Отказ обсуждать проблемы — если человек постоянно избегает темы и не идет на диалог.

6. Обесценивание чувств: «Ты все выдумываешь!» / «Ты просто истеричка!» / «Мне неинтересно это слушать».

7. Чрезмерный контроль и подавление, или желание «сломать» другого — когда один партнер всегда навязывает свою точку зрения, а другой не может даже выразить несогласие.

8. Запугивание — угрозы разрывом ради давления, пожелания физической боли.

9. Ощущение страха в отношениях — если перед конфликтом вы боитесь реакции партнера или переживаете, что вас накажут молчанием или агрессией.

10. Потеря близости — если после конфликта нет восстановления связи, а только накапливается больше боли и дистанции.

Когда точно стоит уходить? Когда в отношениях регулярно проявляются физическое или эмоциональное насилие, унижения, страх перед партнером, это не «конфликт», а токсичная динамика. В таком случае лучше не пытаться «переучить» человека, а задуматься о разрыве. Если же конфликты сложные, но присутствует уважение и желание понять друг друга — это рабочая ситуация, и с этим можно разбираться. Главное — не терпеть то, что причиняет вам боль и разрушает вашу личность.

— Как бережно выходить из конфликтов, мириться?

— 1. Дайте эмоциям утихнуть. Сразу после конфликта оба могут быть на взводе, и попытки моментально разобраться подчас ведут к новой вспышке. Если чувствуете, что еще злитесь, отложите дальнейшее обсуждение.

2. Сделайте первый шаг. Если чувствуете, что готовы пойти на примирение, можно сказать: «Я не хочу, чтобы это висело между нами». / «Я понимаю, что мог сказать что-то обидное, мне жаль». Даже если виноваты оба, кто-то должен начать разговор.

3. Признайте свою ответственность в конфликте (если она есть): «Я сорвался, мне жаль». / «Я понимаю, что мог сказать это по-другому».

4. Не умаляйте чувства партнера. Даже если вам кажется, что партнер слишком остро реагировал (пока речь не идет о насилии), не стоит обесценивать его эмоции.

5. Закрепите примирение. После обсуждения можно:

– Обняться, сделать что-то приятное для партнера.

– Сказать что-то теплое («Я все равно тебя люблю, даже если мы спорим»).

– Если конфликт был о чем-то важном — обсудить, как избежать проблемной ситуации в будущем.

6. Не замирайте в обиде. Если конфликт вроде бы завершен, но один из партнеров продолжает молчать или вести себя холодно, лучше сказать прямо: «Я чувствую, что между нами осталось напряжение. Давай поговорим?»

Примирение — это не просто окончание ссоры, а восстановление доверия. Самый важный вопрос после конфликта: «Как мы будем дальше?» Если оба готовы обсуждать, понимать и двигаться дальше — значит, отношения только крепнут.

— Есть расхожее мнение, что признать свою неправоту — проявление мудрости. Так ли это — или нужно отстаивать свою точку зрения до последнего?

На мой взгляд, разумеется, нужно уметь иногда признать свою неправоту. Например, в случаях:

1. Если вы действительно были неправы. Никто не застрахован от ошибок, и умение сказать «я ошибся» только укрепляет отношения. Это показывает, что вы цените партнера больше, чем свое эго.

2. Когда важно не «победить», а сохранить отношения. Иногда признание неправоты — это способ показать, что вы ставите партнера и его чувства выше самого конфликта.

3. Когда конфликт затянулся, но уже не имеет смысла. Если спор идет только ради спора, а эмоции утихли, можно сказать: «Слушай, давай просто решим, как нам лучше поступить дальше».

Но бывает и так, что отказываться от своей точки зрения не стоит.

1. Когда вопрос для вас действительно принципиален. Например, если партнер обвиняет вас в том, чего вы не делали.

2. Если вы чувствуете, что ваш партнер давит или манипулирует…

3. Или если от решаемого вопроса зависит ваше самоуважение. Например, когда другой человек настаивает, что ваши чувства «не имеют значения», не нужно соглашаться.

Признавать ошибки — это сила, а не слабость. Но делать это стоит осознанно, когда это действительно необходимо, а не из страха, усталости или давления. В любых отношениях важно для себя находить баланс между гибкостью и самоуважением.

— А что хорошего дают нам конфликты? Как обернуть конфликт во благо себе и отношениям?

— В первую очередь конфликты помогают прояснить границы, глубже понять друг друга и сделать отношения крепче и доверительнее. Кроме того, это возможность «выпустить пар» цивилизованно, не дожидаясь, пока эмоции прорвутся в виде скандала или отстраненности.

Еще один плюс конфликтов — благодаря ним вы укрепляете связь с партнером. Ведь мы редко идем на конфликт с теми, кто нам безразличен, правда? Отношения без конфликтов часто либо очень поверхностны, либо построены на подавлении эмоций. Живые отношения — это те, где можно быть собой, спорить, обсуждать и не бояться реакции партнера.

Эксперт: Наталья Пархоменко — клинический психолог, сексолог, нарративный практик, семейный терапевт, автор канала «надо поговорить».